[O Arquitecto é um resistente que tem de lutar contra/com o poder instituído. A ideia de resistência, seja ela política, cultural ou arquitetónica, só pode existir se for identificado algum tipo de regime entrincheirado para ser combatido, para ser resistido. O objetivo de resistência raramente serve para derrubar o regime entrincheirado, mas antes para proporcionar um lugar. De igual modo, só pode existir onde existe uma ordem estabelecida, um espaço, por assim dizer, em que todos os que estão insatisfeitos possam operar mais livremente, mitigando a necessidade de se conciliarem. Como afirma Foucault, “onde há poder, há resistência ao poder”. Acrescentaríamos: “onde há resistência há poder”. Todo o arquiteto, ou agente cultural, o deveria saber. ]

“A literatura está construída na fronteira entre o eu e o mundo, e é durante o acto criativo quando esta linha de contorno se esvanece, se torna permeável e permite que o mundo flua no artista e que este flua com o mundo”

(Rushdie, Is Nothing Sacred, p. 417

Podemos percecionar uma arquitetura universal de resistência numa analogia ao conceito de “descontinuidade da história” segundo Foucault. Ela é sempre particular e particularizada, responde às especificidades de um lugar, de um espaço e de uma cronologia. Escreve-se, defende-se e, especialmente cria-se, na escolha do ponto exato da sua influência sobre uma determinada situação interna ou externa. Por esta razão, um espaço de resistência é transitório, estratificado, inconstante, ou mesmo efémero, porque as situações mudam, e com elas a própria necessidade de resistência. Poderão existir artefactos e memoriais para aqueles que têm resistido. Mas nunca um monumento à resistência, assim como não pode haver um “espaço de rebelião permanente” (Woods 1992, p. 142).

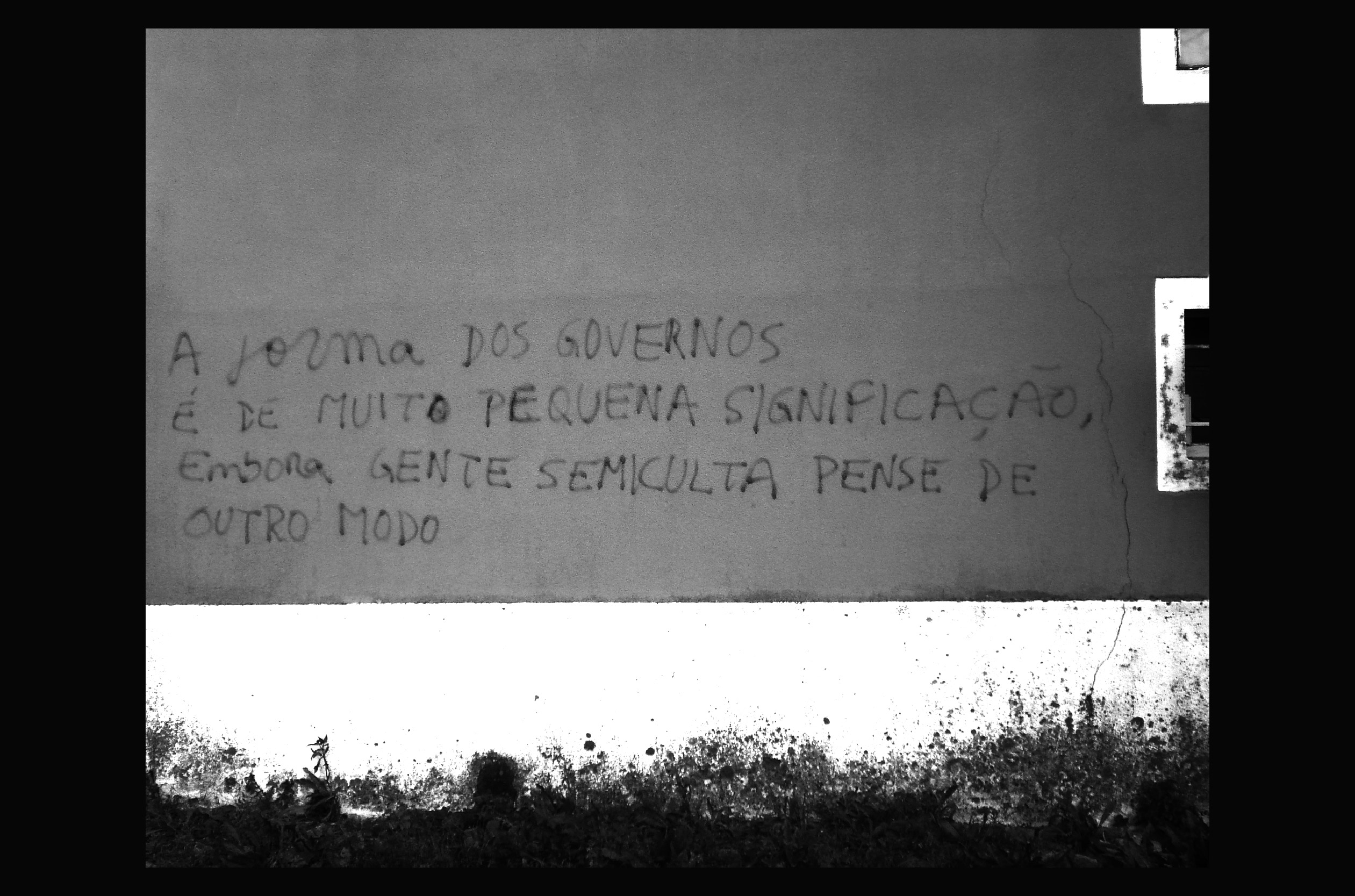

Essa resistência é a arquitetura do hit-and-run, uma espécie de toca-e-foge, uma ação mais próxima da guerrilha, de objetivos a curto prazo, de ação imediata. A sua ambição é tornar-se manifesto, e de seguida desaparecer. Como o traço que se deixa para se tornar parte da paisagem, tornando-se um palimpsesto. Podemos pensar em duas arquiteturas de crise: uma vira-se contra situações externas, envolvendo geralmente a política e o dinheiro; a segunda é interna e luta contra a tendência do facilitismo rapidamente satisfeito e com a sua “própria ideologia” como caracterizaria Roberto Venturi.

Hoje, uma arquitetura de crise tem uma maior variedade de alvos, internos e externos, apesar das pretensões de uma supremacia global do poder feito verdade, pelos promotores de “mercado livre”, onde o mundo na relação com o Homem se encontra cada vez mais fraturado por disparidades: políticas, económicas e sociais. Onde quer que exista uma disparidade, um alvo de resistência será necessariamente estabelecido. A arquitetura de crise é diferente da arquitetura de vanguarda. A avant-garde é apenas isso: a vanguarda da maioria, que lidera o caminho da maioria das pessoas que já estão em acordo, que se limitam apenas a seguir algo pré-estabelecido. A avant-garde é ainda o mainstream, uma manifestação de poder.

A arquitetura de resistência é muito diferente, não se afirma a partir da ideia de progresso. Ou seja, no aditivo, no acumulativo, na progressão linear da história ou na extensão de uma narrativa inevitável. Em vez disso, procura ser eficaz no presente, para o bem daqueles que se encontram sem um lugar para serem eles mesmos.

O espaço de resistência começa com um arquiteto que resiste. A maioria não precisa dessa resistência, não precisa de pertencer a uma arquitetura de minorias. Independentemente do contexto em que se situa, essa minoria existe, ela é um anátema para os críticos e historiadores que estão mais preocupados com a elaboração dos interesses da maioria. As minorias são deixadas ao seu próprio destino. Se, ontem, a arquitetura foi pensada para ser a salvação da humanidade, a resistência é a ideia estreita de humanidade. Se, ontem, a arquitetura foi pensada para ser tecnológica, a resistência esteve libertada da preocupação com a cultura. Se, ontem, a arquitetura foi pensada para servir os interesses da sociedade, o ponto de resistência foi a falta de expressão individual.

A ideia de um espaço de resistência numa arquitetura de crise acolhe uma determinada negatividade na atitude exterior, baseada em “ser contra”, ainda que preferisse “ser a favor”. Também aparenta ser defensiva, podendo resistir quando pressionada, na razão percecionada do desagradável ou do ameaçador, mas nunca antes, nem depois dessa tendência ter sido removida ou instalada. Porém, o resistir com êxito é celebrado mais com alívio do que com alegria e, em caso de falha, mais com resignação do que com derrota. Existe um espaço de resistência interior que teima em “ser”, não se preocupando em “ser contra”. É nesse sentido que existe um certo esvaziamento emocional na resistência, pois ela não deixa inscritos fundamentos para o futuro, preserva quando muito as coisas do passado, que em certa medida já perderam a sua energia. A resistência não é atraente ou de postura sedutora, mesmo quando é processada em imagens heróicas dos defensores de barricadas. Existirá sempre o dia seguinte.

A narrativa da arquitetura começa na união da resistência com o espaço traduzido na essência da arquitetura, como afirmava Martin Heidegger. “Espaço é em essência aquilo para que se fez o lugar, aquilo que se deixa dentro dos seus limites. Aquilo para o qual se deixa espaço que se outorga e portanto se reúne” (Heidegger 1951) e que pela sua própria natureza é assertiva e construtiva, afirma algo: ideias e crenças que ampliam e se difundem na sociedade ou, simplesmente, no impulso para a autonomia do arquiteto.

Ninguém quer viver um final igual a zero, para que, no final de tal resistência, o máximo expectável seja estar no lugar onde se começou, num ponto de partida sem horizonte. A narrativa óbvia para essas hesitações é que a arquitetura pode resistir, mesmo sendo disciplinar, racional ou dominante com uma visão “panóptica” (Foucault 1975, p. 209) da sua relação com o poder. Ela deve resistir a uma tendência predominante, defendendo uma forma diferente, sendo o objetivo, não manter o terreno existente, mas caminhar numa direção própria.

Para o arquiteto, como para o indivíduo, o estado de resistência é uma estratégia de resiliência.

Podemos admitir que, ao fazermos algo, estamos ainda a ser reacionários, porque traímos com esse primeiro passo os que até então resistiram. Porém ao fazer contra, apoiamos ainda consideravelmente o discurso dominante. Como comentou Peter Cook: “Quando falamos sobre a anti-casa, ainda estamos a falar sobre a casa” (1967, p. 56). Se os arquitetos querem realmente resistir, então nem a ideia nem a retórica da resistência exterior tem um lugar na sua própria existência, mas ambas poderão surgir a partir de um dado ponto de origem, que poderá preceder qualquer coisa para se afirmar enquanto resistência, em certa medida, a ideia da própria arquitetura.

Os arquitetos poderão pensar a arquitectura como resistentes, ou participar em movimentos de resistência, ou exaltar a própria resistência. Deverão criar uma ideia independente, tanto na arquitetura como do mundo. A arquitectura “Não é algo que possa ser improvisada em termos de barricadas, leva tempo, é uma espécie de maturação lenta, é um acumulado de tentativas e de erros, ou seja, não há atalhos” (Woods 1994, p. 46). Isto apenas porque as intenções para resistir não vêm do nada, porque existe uma história construída “ao longo do tempo”, uma espécie de seriedade e peso que se torna uma ameaça para se iniciar um processo, que só pode ser combatido por ideias e de “momentum”.

É preciso respeitar o inimigo.

A cultura contemporânea tem de facto modelado as ideias de resistência, mas os contornos competitivos do mercado livre, a ideia da “guerra de todos contra todos” é dada na forma mais dogmática que já existe no marketplace dos produtos ou dos conceitos que são sedutoramente embalados como artigos de consumo.

No mercado, todos tentam resistir uns aos outros, num cruel mas altamente eficaz jogo de compras. O velho mestre, que passou anos experimentando, refinando, aperfeiçoando ideias e técnicas, compete agora em plano de igualdade com jovens iniciantes, inteligentes o suficiente para produzir novas sensações. O que conta agora é o que se recebe, não se aguardando por mais tempo do que o que se leva a comprar a atenção do cliente. A resistência, no sentido da inovação, da diferença, da competitividade, é agora omnipresente, a norma antinorma. É a mesma coisa resistir e não resistir. O presente é uma espécie de vórtice que come tudo num turbilhão, como caracterizaria Edgar Alan Poe, onde o espaço de resistência, na sua visão panorâmica, é ingénuo e ainda dogmático.

O mundo e a arquitetura estão repleto de injustiças, opressões, absurdos olhados como verdades auto-evidentes, opiniões alarmantes que levam ao desastre, devaneios institucionalizados como boas políticas, com agressões contra a dignidade humana e insultos ao senso comum. O que poderia ser uma escola de pensamento tem na existência humana uma resistência de forma sustentada a tudo o que a sobrecarrega. É certo que a maioria não vê o conflito dessa forma, os processos mentais chamados “negação” são paliativos, breves inputs de resistência. A indústria do entretenimento, os media, produzem distrações e fetiches suficientes para garantir que estes processos são uniformizados, domesticados e continuamente atualizados: “inclusivamente na cultura tecnológica actual, o conhecimento existencial mais importante de nossas vidas quotidianas não reside em teorias nem explicações independentes, senão num conhecimento silencioso que transcende o cunhal da consciência e que se funde no contexto quotidiano e nas condutas” (Pallasmaa 2012, p. 17), deixando poucas lacunas para a angústia existencial. A nossa estética é uma anestesia.

Uma vez que a realidade da experiência tem sido substituída pela fantasia da existência, o mundo começa a parecer um lugar razoável. Não há necessidade de resistir. Aquilo que em contrapartida se poderá defender é que a resistência, na arquitetura ou em qualquer outro aspecto da vida, é melhor quando assume o caminho do pensamento criativo, rejeitando não tanto este ou aquela alternativa, mas qualquer aquiescência com o pensamento convencional que produz uma mediocridade conveniente.

A arquitetura de crise assume-se, particular e conceptualmente, num circunstanciado e hermético espaço vivencial, construído no equilíbrio entre a fragilidade interior e a hostilidade exterior, podendo perder-se a batalha, mas ainda assim ganhar a guerra numa perspectiva ampliada das possíveis expectativas do que poderia acontecer num lugar particular. Trata-se, à maneira de Foucault, de um dehors, de um lugar privilegiado, um outro lugar atópico, em estado de crise. De certa forma, defende-se aqui a ideia de que a arquitetura, como força criativa, pode trazer para a vida cívica um ideal poético em que a “poesia” é a arte do “fazer”. Somos poetas, isto é, seres que criam, fazem. Nesse sentido, a resistência terá atingido o objetivo.

Como concluiria Gabriel Garcia Marques, “Se lhe derem papel pautado, escreva do outro lado.”

Bibliografia

COOK, Peter, Architecture: action and plan, New York, Reinhold Publising Corporation, 1967.

FOUCAULT, Michel, Microfísica do poder, Brasil, Edições Graal Ltda, 1982.

HEIDEGGER, Martin, Bauen, Wohnen, Denken, conferência pronunciada por ocasião da “Segunda Reunião de Darmastad”, 1951, publicada em Vortäge und Aufsätze, G. Neske, Pfullingen, 1954.

PALLASMAA, Juhani, La mano que piensa: sabedoria existencial y corporal en la arquitectura, Barcelona, Editorial Gustavo Gili Sl, 2012.

RUSHDIE, Salman, “Is nothing sacred” in Imaginary homelands: essays and criticism (1981-1991), Londres, 1991.

VENTURI, Robert, Complejidad y contradition en la arquitectura, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1978.

_______________, Learning from Las Vegas, Cambridge, MIT Press, 1972.

WOODS, Lebbeus, Anarchitecture: architecture is a political act, New York, St. Martin´s Press, 1992.

______________, War and architecture, New York, Princepton Architectural Press, 1993.