Escrito por DIOGO ALCOFORADO

Sophia permanece intocável, frente ao Mundo físico, e à Religião e à Cultura, habitando todos estes espaços e a tudo vendo de dentro e de fora.

1. Em Maio de 1942 aparecia, em Lisboa, o n.º 1 da revista «Aventura». Dirigida pelo poeta Ruy Cinatti, com uma redacção onde se encontravam, entre outros, José Blanc de Portugal e Jorge de Sena, a revista tinha uma orientação que o Editorial, não assinado, logo no segundo parágrafo assinalava: “A orientação espiritual da revista está claramente definida pelo FACTO de sermos, em maioria, católicos. Como tal nos comportaremos […]” (p. I); e se assim se afirmava, podia acrescentar: “Não é por via de um ecletismo cómodo […] que nos propomos reunir depoimentos de origem diversa. Se bem que a orientação da revista esteja perfeitamente definida […] o seu fim directo será servir as verdades espirituais de ordem natural que, embora subordinadas, encerram, por si, condições suficientes de VIDA INDEPENDENTE E DISTINTA. Razão para não considerarmos confessional o carácter específico da revista” (p. II-III ). Esta declaração estava feita com um carácter algo enfático ‒ que todo o conjunto traduzia, a juventude de alguns dos principais mentores justificava, e os vocábulos e frases em maiúsculas acentuavam ‒ e a colaboração, neste primeiro número, era já significativa: logo a abrir, após o Editorial, um desenho de Almada Negreiros, capaz de desafiar uma ampla hermenêutica, e com dedicatória à revista; textos em prosa de Cristopher Dawson, historiador católico inglês, de Diogo de Macedo, António Câmara, Carlos Queiroz, Mário Santos, um ensaio de Armand Guibert sobre o poeta Patrice de la Tour du Pin; e poesia deste poeta francês, de Tomás Kim, Adolfo Casais Monteiro, Jorge de Sena, que também assinava páginas de Crítica Literária, e, enfim, de Sofia de Mello Breyner Andresen, a qual, grafando ainda o seu nome com “f” e não “ph”, apresentava os primeiros escritos do conjunto editado.

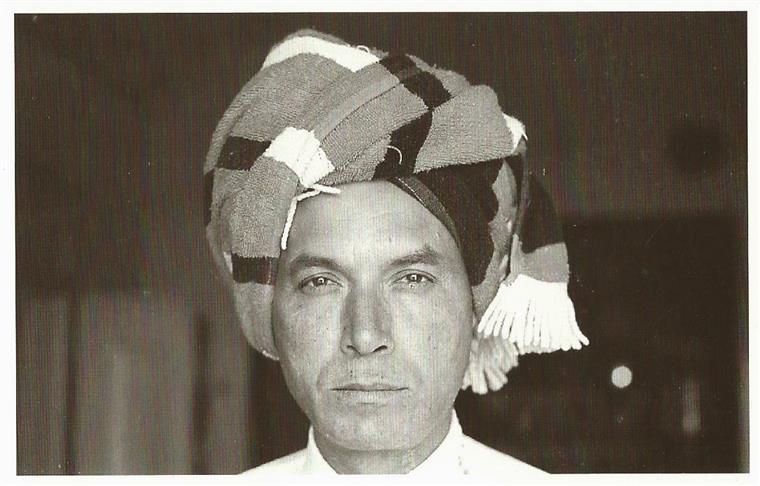

Ruy Cinatti

Ruy Cinatti

Curiosa, e importante, colaboração! Sophia (e assim grafarei, a partir daqui, o seu nome) tinha, então, vinte e dois anos, e saíra recentemente da FLUL, cujo curso de Filologia Clássica abandonara ao fim de três anos de frequência; e, em «Aventura», surgia com dois poemas, que designara e distinguira: “O vidente e outro poema”. E se o primeiro texto, “O vidente”, era constituído por cinco estrofes de três versos e duas de quatro (sendo estas a terceira e a última), o segundo, que me parece fundamental, proposto então sem título, apresentava, sucessivamente, uma organização estrutural de um soneto, a que se seguia uma composição de duas estrofes de quatro versos e uma de três, e ainda outra de três estrofes de dois versos cada. Escritos de terrível maturidade, poemas longos para o que seria a prática da autora, eles parecem-me dois textos capitais. Foram sendo reeditados repetidamente, embora, e de modo assaz significativo, com apresentação e designação diversa: assim, em «Poesia» (cito Ática, 2.ª ed. de 1959, pois a l.ª edição é de 1944, edição da autora, e desconheço-a), a ordem dos textos citados foi invertida. “O vidente” é agora o segundo poema apresentado, o outro, inicialmente sem título, passa a designar-se “Sinal de Ti”, e surge desdobrado em três poemas (I, II, e III, de acordo com as divisões que atrás assinalei ), enquanto no mesmo volume se indicam as datas de escrita dos citados textos: 9-1941, para este, 3-11-1941 para “O vidente”, mas não se aponta o lugar onde terão sido, um e outro, inicialmete publicados. E se isto era já curioso, pelo menos em «Antologia» (Moraes Editores, 4.ª ed. aumentada, 1975), o poema “Sinal de Ti”, mantendo o primado da apresentação, e a divisão em três secções autónomas, passa a designar-se “Não darei o Teu nome”, numa variação que não pode deixar de ser considerada.

Devo dizer que, a propósito destes textos, não rastreei mais quaisquer volumes publicados, entre a enorme massa de reedições que foram posteriormente surgindo, limitando-me a escrever sobre as que possuo. A outros deixarei um tal cuidado. Mas, para mim, o que tais textos contêm de significativo, é que eles me parecem permitir compreender como, cedíssimo, Sophia assume, explícita e poeticamente, uma tensão essencial que atravessará toda a sua vida, e que exigirá uma resposta que, de algum modo, só pela sua Poesia, e por quanto ela comporta de comprometimento pessoal, tenso e total, poderá ir sendo gerida: a tensão que cedo se ergue, por um lado, entre um catolicismo tradicional e ritualista (pretensamente explicativo e fechadamente justificativo, e em que terá sido educada) e a abertura apelativa que o Mundo, na sua variabilidade e determinações infinitas, impunha; mas também, por outro, o que entre o citado cristianismo e uma informação cultural posterior, ampla e consistente, e em Sophia concentrada numa matriz essencialmente grega, e pré-socrática, gerava como necessário e consistente contraponto. Frente a um real exuberante, e irradiante, a que natural e vitalmente se dá ‒ e no meio das paisagens abertas que habita, e que as omnipresentes, e vividas, palavras: “jardim”, “praia”, “mar”, “vento”, “casa”, “luz”, “branco”, “limpo”, “azul”, “bruma”, “maresia”…, a um tempo referenciais e simbólicas, tendem a configurar ‒, o sistema religioso cristão (com a sua ambiguidade afirmativa de um Deus criador do Mundo e a sua crónica desconfiança em relação ao mesmo Mundo) parece sempre limitado e limitador frente a outros dados, posicionamentos, atitudes; mas essa constatação não impede que a matriz educacional se mantenha, e pareça mesmo gerar, em determinados momentos, uma consciência de culpa que a própria Sophia não elide.

2. É a esta luz que o texto acima citado, publicado em «Aventura», sem designação específica, e cujo título vai depois variar, me parece incontornável. Comecemos pelo fim, trancrevendo a última secção:

A presença dos céus não é a Tua/ embora o vento venha não sei donde.// Os oceanos não dizem que os criaste/ nem deixas o Teu rasto nos caminhos.// Só o olhar daqueles que escolheste/ nos dá o Teu sinal entre os fantasmas.

Esta afirmatividade quase completamente negativa, que atravessa todo o poema, tem, na segunda secção, uma amplitude cultural que, em termos católicos, só pode ser dita perturbadora:

Tu não nasceste nunca das paisagens/ nenhuma coisa traz o Teu sinal,/ É Dionysos quem passa nas estradas/ E Apolo quem floresce nas manhãs.// […] / Não Te tocam os olhos nem as almas/ Pois não Te vemos nem Te imaginamos.// E a verdade dos cânticos é breve/ como a dos roseirais: exalação/ do nosso ser e não sinal de Ti.

Posicionamento marcante, até ao fim do conjunto reiterado, ele vinha desde o soneto inicial, fosse ele autónomo ou não. Transcrevo apenas os dois primeiros e os últimos seis versos:

Não darei o Teu nome à minha sede / de possuir os céus azuis sem fim, // […] // Pois tudo isso é só a minha vida/ exalação da terra, flor da terra,/ Fruto pesado, leite e sabor.// Mesmo no azul extremo da distância/ Lá onde as cores todas se dissolvem/ O que me chama é só a minha vida

Assim, desde o começo da sua Obra, e quase de Vida, há princípios enunciados com uma força que não creio possam ser postos em causa, ou, sequer, alterados: é que eles surgem como determinações existenciais capazes de fundamentarem quanto possa vir a ser um comportamento posterior. E é este poema, na sua directa exposição de princípios, que justifica quanto atrás sugeri a propósito do cristianismo de Sophia. Esta assertividade volve-se contra um comum posicionamento cristão, e se esperaria que um poeta cristão cantasse, ou sugerisse, por mais indirectamente que fosse: a Criação, e tudo quanto é, manifesta Deus, seu Criador. Peremptoraimente, Sophia parece recusar, em si, essa possibilidade ‒ e ao longo de décadas mantém este poema publicável, com o seu ar de proclamação radical e que nenhum outro poema, de afim cariz, vem questionar; e se continuamente aborda o real, na sua existência mais ampla, e mais elementar e despojada, não encontra aí um “sinal de Ti”, para usar o dialogante afrontamento que o texto expõe, e que usa como quase contraditório título. Mais: introduz, de golpe, mas numa recorrência que outros textos claramente corroboram, o recurso às figuras gregas de Dionysos e de Apolo, como constituintes de um espaço naturalmente habitável e talvez menos inquietante. E mais: toda a dinâmica que possibilita o cântico e a nomeação é dita ser “exalação/ Do nosso ser e não sinal de Ti”, passagem de um transcentalismo a um imanentismo radical ‒ enquanto escrever “O que me chama é só a minha vida”, “vida” que é, ela mesma, “exalação da terra, flor da terra” parece constituir, no interior do texto que inclui estes versos, um horizonte alheio a qualquer finalismo salvífico que a doutrina católica obsessivamente acentua. E ainda: se termina afirmando que só no “olhar” de alguns escolhidos pode encontrar “o Teu sinal” ‒ este parece ser um recurso pobre, problemático e necessariamente indirecto, a uma ligação que, pelo menos, se esperaria que de tal não necessitasse.

Ora, que o poema “O vidente” surja, inicialmente, como o primeiro deste conjunto, é significativo ‒ por mais que se ignore quem se constituiu, nebulosamente embora, modelo real, ou ideal, de tal figura. Mas se ele passa, nas edições seguintes, a assumir o segundo lugar, a inversão é ainda mais notável: “Sinal de Ti” ou “Não darei o Teu nome” (e sou eu que aqui faz a distinção gráfica que os títulos só em maiúsculas não consentem; mas que, para o primeiro, a datação inserta em «Poesia» ratifica) passam a constituir uma sequência forte, marcante, de que “O vidente” se torna, de algum modo subsidiário, e mesmo acrescidamente enigmático. E se neste se pode ler, nos três primeiros versos, “Vimos o mundo aceso nos seus olhos,/ E por os ter olhado nós ficámos/ penetrados de força e de destino”, o mistério continua, numa ambiguidade quase protognóstica que nenhuma maiúscula, ou remetência significativa, e esturalmente marcante, permite decifrar. Posicionamento gnóstico, ou protognóstico, que, creio também, jamais Sophia para si reclamou, ou deixou explicitar.

Falei, acima, em consciência de culpa. E é ainda a partir de «Poesia» que o conjunto apontado surge seguido de um outro texto: “Que o Teu gládio” ‒ pequeno escrito exemplar no interior de toda esta problemática, e da tensão que a atrevessa, e posteriormente mantido: “Que o Teu gládio me fira mortalmente./ Eu sou de alma dispersa e vagabunda,/ Tudo me destrói e cada ser me inunda /E posso assim rolar eternamente”, poema escrito em 10-1941, a seguir a “Sinal de Ti”, antes de “O vidente”. Que sentido possui, a não ser o de se constituir uma quase invocação penitencial pelo conjunto de afirmações que, não negando, crê susceptíveis de desencadearem uma possibilidade de cólera divina contra si? O gládio é a arma escolhida, trespassante, fria: quase o equivalente objectivo do seu posicionamento, da sua lucidez, da sua clarividente consciência.

Mas esta consciência não é superável. Impossível fugir-lhe ‒ por mais que se busque exorcizar. E isto enquanto, no mesmo livro, e em outros poemas, há vocábulos que, remetendo embora para um espaço de religiosidade cristã, institucionalmente aprendida, irrompem em contextos bem diversos: “[…] As imagens vivem e vão cantando libertadas E no secreto murmurar de cada instante/ Colhi a absolvição de toda a mágoa .” (Poesia, ed. cit., p. 32 ), ou “Em ti renascerei num mundo meu / E a redenção virá nas tuas linhas/ Onde nenhuma coisa se perdeu/ Do milagre das coisas que eram minhas.” (ibidem, p. 35 ), ‒ onde palavras como “absolvição”, ou “redenção”, de matriz facilmente discernível, surgem no interior de uma dinâmica puramente naturalizada, e onde as “imagens” e as “coisas” constituem um universo insubstituível.

3. Que esta tensão assim esquematicamente apontada, e cedo exposta, atravesse toda a Obra de Sophia, nada espanta: de algum modo, só as grandes tensões iniciais têm uma contínua capacidade de permanecer, de impôr, de construir derivações e recorrências. A Psicanálise sabe-o, sem que aqui precise de ser amplamente invocada. E que alguém com uma sensibilidade superior se volva território de oposições intímas e agudas, em que natural e cultural, corpo biológico e informação, se entrelaçam e reciprocamente se constituem, é um destino inelutável, só os mais afectiva e intelectualmente pobres serão naturalmente simples, e tendencialmente crentes convictos ‒ qualquer que seja a crença que professem. Aos outros cabe a contínua resolução de si, na persistência da dúvida, da inquietação, do espanto. Sophia sempre pertenceu a este último grupo; e se cedo reconheceu que a Poesia era o seu modo de uma possibilidade afirmativa, conjuntamente a terá reconhecido como auto-constitutiva, integradora, tão exigente como re-ligativa. Como coisa sua. E daqui, desta consciência tensional, a sua exigência, entre outras dimensões, daquilo que designa como “inteireza”: compromisso total consigo mesma, sem amputações ou disfarces, a sua pessoal procura do que outros chamarão “autenticidade” ‒ mas talvez mais funda, no sentido em que supera a mera dimensão intelectual, e quase sempre voluntarista, que tende a atravessar o vocábulo, e de vez superando, ou liminarmente recusando, o polo oposto de quem julga “autêntico” o que é apenas mera reacção emotiva, imediatista e primária a qualquer dado que o real forneça, ou suscite. E que frente a quanto terá constituído a sua educação portuense, no seio de uma família da grande elite social e tradicionalista, os mais tardiamente encontrados Gregos ‒ os Gregos mentores e arautos da ordem e da medida construída e humana ‒ sejam os seus referentes culturais privilegiados, parece inquestionável: basta ver como, recorrentemente, a Grécia, figuras gregas e múltiplos lugares e paisagens aparecem na sua Obra, em verso ou em prosa.

Por isso, talvez por isso, menos lido, menos citado que outros textos, “O nú na Antiguidade Clássica” (editado pela Portugália Editora, 2.ª ed. s/d) é um texto fulcral: declaração de uma relação existencial que é dita insubstituível, única, como as linhas com que termina o ensaio testemunham: “E por isso se regressamos à Grécia não é em busca de uma cultura do passado mas em busca da nossa própria inteireza e do nosso estar actual na terra” (p. 85) ‒ regresso a uma Grécia pré-socrática, anterior ao momento difuso, “em que a totalidade se quebra e em que o pensamento grego deixa de crer que o ser está na “physis” e passa a buscar o ser no Logos. Mas em Sócrates – Platão a ruptura é evidente. […] A verdade deixa de estar no “aparecer” e passa a estar na ideia. Para o homem arcaico o divino sussurava no universo […]” (p. 84).

É pressentindo esta conclusão, ou desde início a sabendo, que Sophia antes escrevera, numa significativa contraposição:

Na Bíblia antes de tudo há Deus e o abismo. Ante esse abismo, vácuo coberto pela treva, Deus cria as coisas.// Porém na Grécia o Kaos, o abismo, é a origem das coisas.// Insondável e anterior a tudo o Kaos é a realidade primeira// E, porque é origem, o Kaos não pode ser assimilado com o mal. Pois o Kaos é o abismo do qual o ser emerge. Pelo contrário, o mal é a queda do ser no não-ser.// Por isso o Kaos e o Kosmos são dualidade e tensão mas não maniqueísmo (ibidem, p. 15).

Para, na sequência do seu escrito, e reconhecendo ser o homem grego “o homem da tragédia e da catharsis”, chegar a Apolo e ao mito de Delphos, lugar onde Apolo terá morto o abissal dragão Python, Delphos lugar onde “o poder do deus da harmonia, luz e profecia, enraizou e brotou”.

Por isso: “[…] se a paisagem de Delphos vibra com tal brilho interior perguntamos se isto não é porque nenhum outro lugar da terra foi tão intrínsecamente fundido a partir de poderes ctónicos e luz absoluta” (p. 16).

Por isso, o apolíneo jamais será hoje, como é geralmente ‒ e talvez mal ‒ entendido, pacífico: ele aponta para uma luta matricial, externa ou interna, e para uma possibilidade, a muitos níveis quase agónica, de superação. De domínio. E de auto-domínio.

4. É sobre este fundo que a primacial dimensão cristã, vinda da infância, se agudiza, e se manifesta, de um modo duplo: numa dimensão permanente, talvez discreta e difusa, mas tensa e por vezes quase críptica, que a Poesia, ou a prosa de certos contos, configura, e, por outro, numa dimensão prática, aberta e claramente política. Aquela que terá chegado a ser dirigente de associações católicas no seu tempo de Faculdade, incapaz de suportar os posicionamentos fechados da Igreja portuguesa da época, torna-se, então, uma figura marcante, e de referência: ligável ao sector designado por “católicos progressistas” dos anos 50 e 60 do século passado; amiga de Jorge de Sena e de muitos outros autores não católicos; próxima do grupo que animava a Moraes Editores e talvez do pensamento de teólogos e filósofos por estes dados a conhecer entre nós, incluindo os que se editavam na colecção “Linha de Risco”; participante em acções com marcado teor de intervenção política directa; autora da «Cantata para a Paz», interpretada em célebre vigília da Igreja de S. Domingos ‒ desdobra a sua presença por múltiplos espaços e modos, mas mantendo sempre a sua estrutura de crenças e distinção de origem. É ainda no interior deste espírito de abertura interventiva que, quando, em 1964, participa em Homenagem que pelos seus pares lhe é dirigida, pode dizer: “Eis-nos aqui reunidos, nós escritores portugueses, por uma língua comum. Mas acima de tudo estamos reunidos por aquilo a que o Padre Teilhard de Chardin chamou a nossa confiança no progresso das coisas” (Livro Sexto, Posfácio, p. 77, segundo a 4.ª ed. da Moraes Editores). E se aproveita para citar, emblematicamente, e numa citação única, e aqui apenas pela razão invocada de “progresso das coisas”, este jesuita, Teilhard de Chardin ‒ que pelos poderes eclesiais romanos havia sido censurado violentamente e proibido de escrever, fora exilado na América do Norte, e falecera em 1955 ‒ já antes, no mesmo texto, pudera encontrar espaço para citar também Homero, Ésquilo e a figura de Antígona.

Curiosamente, é de 1962, deste período tão perturbador como excitante, a l.ª edição de «Contos exemplares». Mas só na 3.ª edição D. António Ferreira Gomes (o bem conhecido Bispo do Porto a que o prestígio do exílio dera ainda maior relevo) escreveria um longo Prefácio, ou “Pórtico”, onde declarava: “Afirmar-se católico, isto é, universal, inclui em certo sentido uma exigência geral de génio: a certo nível ôntico, e portanto na sua expressão noética ou poética, só com real talento e por vezes a golpes de génio se consegue ser cristâo.// Cristã e mesmo quase litúrgica é a vivência de Sophia nos seu Contos […]” (pp. XLVI / XLVII, da edição da Portugália Editora, em 1970). E se isto era afirmado no interior de uma reflexão complexa, por vezes questionável, mas de quem nunca deixou de se manter ortodoxamente fiel a uma visão do cristianismo e dos princípios e valores que o regem, como espaço central, único e configurante, da História ‒ o que de golpe se ergue, também pela introdução da palavra “génio” (qualquer que seja a amplitude que ao vocábulo tenha querido dar…) é uma possibilidade de “ser cristão” num espaço de autonomia quase trans-doutrinal, num espaço em que a aceitação inquestionada e mecânica de regras e princípios estabelecidos hierarquicamente é substituída, ou necessariamente alterada, pela dimensão de “procura”, e onde a habitação do mistério do Mundo, e a omnipresença deste mistério, e do espanto que comporta, jamais consente explicações menores, restritivas, e alheias a quanto o homem vá sendo capaz de atingir.

Ora se, em tal livro, “Praia” e “Homero” são textos em que a realidade física descrita os torna, para mim, memorialisticamente emotivos, o último conto, «Os Três Reis do Oriente», surgindo-me como o mais importante do conjunto, pela amplitude temática e capacidade de irradiante problematização, exemplifica de forma magnífica esta situação de abertura, e de procura. Cada um dos designados Reis procura o que podemos designar como uma forma de plena justificação, ou, mesmo, de “salvação”: dimensão que, superando qualquer perspectiva materialista ou unidimensional, só na “estrela”, na possibilidade não dizível nem concretizável que ela consubstancia, no carácter utópico que a atravessa, na abertura a uma Realidade outra, qualquer que ela seja, e na Esperança que a marca, se pode entrever. E se me parece não ser possível que alguém, sem fortíssima matriz cristã, os escrevesse, por igual é significativo que jamais Sophia passe, a partir destas figuras, para um aproveitamento referencial concreto a quanto a legenda bíblica tende a, literalmente, mostrar. Ou, tão só, e ainda hoje, nos tendem a mostrar.

5. Sempre pensei que jamais a abordagem da Obra de qualquer autor se pode alhear da compreensão do sistema de pulsões, e de crenças e princípios regrantes, religiosos ou outros, que marcam a sua vivência mais funda. Ou, dito de outra maneira: que, em relação a qualquer autor, qualquer abordagem estética, na sua dimensão valorativa categorial e meramente formal, ou mesmo social, é redutora, pobre, definitivamente limitativa. Os melhores autores sabem-no: Sophia quase o exigiria. Quando Sophia escreve, no «Livro sexto», “Sempre a poesia foi para mim uma perseguição do real. Um poema foi sempre um círculo traçado à roda de uma coisa. […] Aquele que vê o fenómeno quer ver todo o fenómeno. É apenas uma questão de atenção, de sequência, de rigor.// Por isso a poesia é uma moral […]” (pp. 75-6) ‒ é uma dinâmica existencial complexa, mas de base eminentemente realista, que ela refere, impõe, obriga a considerar. E Sophia não é, ao invés do que muitos julgam, uma escritora simples, tranquilizadora, apaziguada. Nem sequer nos seus livros ditos “para crianças”: a simplicidade e a luminosidade aparentes são conquistas difíceis. E, por isso, toda a tensão decorrente do choque da sua formação familiar e cultural, é importante e subjaz a quanto escreve. Simplifiquemos: entre a dureza de um cristianismo cedo pensado, e avaliado, e talvez sofrido, e o fascínio vital pelo real envolvente visto à luz de um horizonte mítico que o pensamento grego, com a sua carga de valores e naturais virtualidades, possibilitava, o posicionamento de Sophia é oscilante, insusceptível de redução, ou, mesmo, de integração. Há um e há o outro, e ambos lhe serão configuradores. Talvez um, pelos princípios algo contraditórios da culpa e da morte, e da compaixão e do possível, resgate o outro pelos da harmonia e da força de uma plenitude naturalmente concreta. Mas jamais tais territórios lhe serão, creio, intelectual ou afectivamente compatíveis. E é a esta luz que, considerando essencial recuperar a intervenção de Ricardo Zenith ‒ a quem cumprimento e louvo pela abordagem de uma tal temática em Colóquio que a Sophia foi dedicado (cf. Fundação Calouste Gulbenkian, Janeiro de 2011, Agência Ecclesia, 28-01-2011) ‒ de algo nela me afasto: de, a propósito de Sophia, se poder falar de “sincretismo”, vocábulo problemático, mas que sempre tomo com um cariz que em Sophia creio não caber. É que, para mim, o “sincretismo” é ‒ e assim eu o poderia definir ‒ uma conjugação construída e orgânica, assumida como transcendente, de entidades ou poderes oriundos de várias religiões, externas e dizíveis, que, integrados, e eventualmente transformados ou adaptados, tendem a constituir um sistema único, e tendem também a ser comummente aceites, partilháveis, reverenciáveis e invocáveis. É assim que o próprio texto em que tal dito “sincretismo” é tido como mais vísível, no poema “Ressurgiremos” (Livro Sexto, p. 25). Mas tudo também, para mim, aponta em sentido inverso: nenhuma integração orgânica existe, “a negra exactidão da cruz” contrapõe-se aí, e de uma vez só, até pela força da sua perceptível “exactidão” e “negrume” , por meio do contraste óptico estabelecido e radical, à “dura luz de Creta”, à “aguda luz de Creta”, à “luz limpa de Creta”, à “luz branca de Creta”, e a quanto esta luz permite. Mas é por ela, pela “negra”, pela possibilidade de ela ser erguida, que, possivelmente, e ainda, o dilema se vise resolver, ou superar (?), ou ainda mais se agudize, como a última estrofe aponta: “Pois convém tornar claro o coração do homem/ E erguer a negra exactidão da cruz / Na luz branca de Creta”. E o “coração” é a grande e última metáfora de uma possibilidade vital, que em liberdade, e grandeza humana, e apenas assim, se pode resolver; o “coração” é, definitivamente, Espírito.

Frente a esta “luz de Creta”, e por quanto ela consente dizer, a “negra exactidão da cruz”, torna-se abissal, e assume uma dimensão presencial imensa. Os opostos, cedo enunciados ‒ de algum modo esperando que pela Poesia, ou por uma “poiética” ampla e sempre radical, os contrários se vão superando (?) ‒ permanecem oscilantes, autónomos, mas nunca fundíveis. Sophia permanece intocável, frente ao Mundo físico, e à Religião e à Cultura, habitando todos estes espaços e a tudo vendo de dentro e de fora; não será esta a sua básica matriz, e a sua grande virtualidade: ver aristocraticamente “de cima”? Assim, até hoje permanece: forte de uma “inteireza” que, de um modo tensamente claro, no “coração” porque no génio, na voz e na palavra, e no estilo, necessariamente se consubstancia.

NOTA: O autor escreve segundo o antigo Acordo Ortográfico.